최근에 본 영화를 보며 로드 트립 (Road Trip : 장거리 자동차 여행) 영화를 보며 우리 나라 면적이 작다는 생각을 하곤 한다. 한반도의 면적도 넓지 않은데, 그마저도 반으로 나뉘어서 한반도의 끝과 끝을 달리는데는, 교통 상황만 괜찮다면, 5~6시간이면 충분하고 고속도로가 잘 닦여있는 곳은 3~4시간도 가능하다. 이런 작은 나라에 살다보니 로드 트립은 뭐랄까, 전국 일주나 경상도, 전라도, 강원도 등 도를 일주해야만 가능할 것 같다.

기억에 남는 첫 로드 트립은 미국이었다. 뉴욕에서 워싱턴 D.C로 간 게 먼저지만 그 정도 거리는 한국에서도 경험할 수 있는 거리인 것 같고, 뉴욕에서 노스 캐롤라이나로 가는 길이 첫 로드 트립이 아니었을까 싶다. 오래 전이니 당시에 어느 고속도로를 타고 어떻게 갔는지는 기억나지 않는다. 다만 기억나는 것은 끝없이 펼쳐져 있는 도로와 달리는 차들이었다. 이른 아침에 출발해 뉴욕의 교통 체증을 뚫고 나온 뒤로 계속 달렸던 거 같은데, 이 정도면 서울에서 출발해 부산에 도착했을만한 시간인데, 잠깐 점심을 먹기 위해, 화장실을 가기 위해 휴게소를 들르는 것 외에는, 계속 그렇게 달렸는데, 늦은 오후 시간에 겨우 미국의 4개 주를 거쳤고 아직 더 가야한다는 걸 깨닫고 미국이란 땅이 얼마나 넓은 곳인지 새삼 생각했다. 그렇게 도착한 노스 캐롤라이나에서 볼 일을 보고 올라오기 전에 잠시 듀크 대학교(Duke University)에 들렀다. 유명한 대학이었는데, 아무것도 눈에 들어오지 않았고, 그저 양지바른 푸른 잔디를 보고 그 자리에 편하게 누워 눈을 감았다. 극도의 피로감에 스르르 잠들었는데 그렇게 꿀맛일 수가 없었다.

이런 나의 피곤한 첫 로드 트립과 달리 아래에 소개하는 영화들은 매우 낭만적이다. 로드 트립에 대한 로망을 갖게 하는 이야기와 풍경을 담고 있어서 이 영화들을 보면 어디론가 떠나고 싶어진다. 물론 현실과 영화는 다르겠지만 말이다. 그것이 영화가 주는 즐거움 중의 하나일 것이고, 우한 코로나 시대를 우리가 버틸 수 있는 이유가 아닐까.

에브리타임 룩 앳 유 (303)

이 포스팅을 쓰게 한 가장 최근에 본 로드 트립 영화이다. 한국에선 흔치 않은 독일 영화인데, 학생인 두 청춘 남녀가 각자 누군가를 만나기 위해 길을 떠났다가 같이 여행을 하게 되는 이야기다. 율은 스페인에서 공부 중인 남자친구를 만나기 위해 캠핑카를 끌고 길을 나섰다가, 쾰른으로 가려는 카풀 예약을 바람 맞고 히치 하이킹을 하던 얀을 만난다. 두 사람은 워낙 맞질 않아서 율은 냉큼 얀을 내버려두고 갈 길을 가기로 한다. 그러다 캠핑 사이트에서 우연히 다시 만나 얀이 율에게 도움을 주게 되면서 쾰른으로, 그리고 다시 스페인으로 떠나며 서서히 사랑에 빠지는 이야기이다.

그렇다고 마냥 낭만적이지는 않고, 초중반에는 두 사람의 가치관이 날카롭게 서로 대립하는데 마치 <비포 선라이즈>, <비포 선셋>의 제시와 셀린의 대화를 보는 것 같다. 그래서 꽤 반가운 형식이기도 하고, 10여년 전과 지금의 청춘은 어떤 주제로 대화를 하고 있나 보는 재미도 있다.

그리고 후반부에 들어서면 말은 점점 줄어들고 함께 보고 듣는 것에 촛점이 더 맞춰진다. 대략 영화가 끝나기 30~40여분정도부터 유럽의 아름다운 풍경이 많이 펼쳐진다. 캠핑카 안에서 도로를 바라보는 모습, 캠핑카가 달리는 높고 가파른 산길과 시원하게 펼쳐진 들판길 같은 것들, 오래된 도시의 꼬불꼬불한 골목길을 달리는 캠핑카의 뒷모습 등등 우리가 그리워하는 유럽 여행 모습이 담겨져 있어서 좋았다. 최근 캠핑을 시작했다면 더더욱 이 로망이 와닿을 것 같다. 비록 현실은 그렇지 않을지라도, 오늘은 영화를 통해 이 낭만을 누려봤으면 좋겠다.

엘리자베스 타운 (Elizabeth Town)

밋밋했던 나의 첫 로드 트립 기억을 뒤집고 로드 트립의 낭만을 알게 한 영화이다. 무려 올랜도 블룸과 커스틴 던스트가 주연을 했던 영화인데, 크게 흥행을 하진 못 했다. 내 생각엔 긴 러닝 타임에 비해 이야기가 조금 매끄럽지 않고 진행이 느리다 보니 지루한 부분이 있어서 그런 듯 한데, 나는 괜찮았던 영화였다.

미국의 유명한 신발 업체에서 일하는 연구원인 드류가 디자인한 신발은 시장에서 혹평을 받고 회사에 많은 손해을 입힌다. 그래서 해고를 당하게 된 드류는 모든 것을 포기하려는 찰나, 아버지의 부고 소식을 듣고 켄터키주 엘리자베스 타운으로 향한다. 비행기에서 스튜어디스 클레어는 그에게 용기를 북돋아 주려고 하지만 그에 비해 그의 우울함과 좌절감은 너무 컸다. 그렇게 도착한 엘리자베스 타운에서 그는 또다른 사람과 사건들을 마주하면서 삶과 죽음에 대해서 생각하게 되고 여행을 떠난다.

이 영화를 로맨스 영화라고 생각하면 매력이 조금 반감되지만, 삶과 죽음, 실패와 재기에 대한 영화라고 생각하면 보는 시선이 좀 달라질 수 있다고 생각한다. 그런 점에서, 클레어가 준 가이드북을 바탕으로 로드 트립을 떠나는 드류의 발걸음은 참으로 의미있었다. 조금씩 가벼워지는 표정을 보면서 그의 고장났던 내면의 어느 부분이 조금씩 아물어가는 것이 느껴졌다. 그래서 여행은, 그리고 자기만의 시간과 누군가의 적절한 도움은, 넘어진 사람을 일으켜 세워서, 걷고, 떠날 수 있게 하는 게 하는 힘이 될 수 있는 것 같다고 느꼈다. 사람과 사람 사이의 그런 따스함이 느껴졌기에 나는 이 영화의 로드 트립이 아름다웠고 길 위에서의 낭만을 갖게 되지 않았나 싶다.

파리로 가는 길 (Paris Can Wait)

이 영화는 추천하기엔 불륜을 애매하게 암시하는 듯한 분위기도 그렇고, 열린 결말도 그렇고, 여튼 로맨스라고 보기엔 이야기 자체는 조금 그렇다. 그러나 투닥 거리는 두 사람이 걷는 프랑스의 길과 자크가 전하려고 했던 여유 그 자체는 참 아름답다.

앤은 컨디션이 좋지 않은데 남편은 부다페스트에 출장 일정이 있어 가야만 한다. 혼자 파리로 가는 부인이 마음에 놓이지 않던 차에 사업 파트너인 자크가 파리까지 함께 동행하기로 한다. 그런데 시작부터 너무 맞지 않는 두 사람, 원칙주의자 앤과 세상 태평한 자크의 조합을 보다 보면 그 사이에 벽에 답답해진다. 게다가 자크는 은근한 추파를 보내는데.. 과연 여행을 잘 끝낼 수 있을지, 다이안 레인의 의심스런 눈초리를 따라가며, 그리고 다이안 레인의 미소를 기억하며 영화를 끝까지 지켜보게 된다.

칸에서 파리는 쉼없이 달린다면 자동차로 8~9시간, 빡빡하게는 하루면 도착할 수 있는 거리다. 그리고 그 길엔 멋진 장소도 맛있는 음식도 아름다운 이야기도 많다. 목적지만을 향해 달려갔다면 알 수 없고 경험해볼 수 없었던 것들을 앤은 갑자기 맞닥뜨린다. 처음에는 뒤쳐지는 일정에 거부감만 들었는데, 점점 그 속에서 여유를 찾게 된다.

그렇다, 파리는 기다릴 수 있다 (Paris can wait).

우한 코로나 바이러스에 답답하게 막힌 여러가지 기회들, 그것이 재충전을 위한 가벼운 여행일 수도, 삶의 중요한 터닝 포인트가 될 만한 취업이나 사업이었을 수도, 인생에서 한번뿐인 입학/수능/졸업 등의 시간이었을 수도 있다. 평범하게 누려왔던 것들을 누군가 앗아가버린 것 같지만, 우리가 살아있는 한, 기회는 다시 돌아올 것이라고 생각한다. 조금 다른 모습, 예상치 못한 모습, 어쩌면 원치 않았던 모습일 수도 있지만, 그래도 그것조차 누릴 수 있게 되는 것이 여행의 묘미인 것이라고, 나는 영화를 빌어 스스로에게 말하고 싶은 것 같다.

[관광] 제주도 영화 <건축학개론> 촬영지 카페 - 서연의 집

봄을 알리는 매화 꽃과 반 고흐의 꽃 피는 아몬드 나무 (Vincent Van Gogh's Blossom Almond, 1890)

'낭만에 대하여' 카테고리의 다른 글

| [랜선여행] 겨울과 영화 (러브레터)와 오타루 (0) | 2021.01.08 |

|---|---|

| [랜선여행] 캐나다의 겨울과 스탠딩 에그의 Miss You (0) | 2020.12.02 |

| 한때 잊어버렸던 비행기를 타는 설렘을 다시 느끼다 (0) | 2020.10.07 |

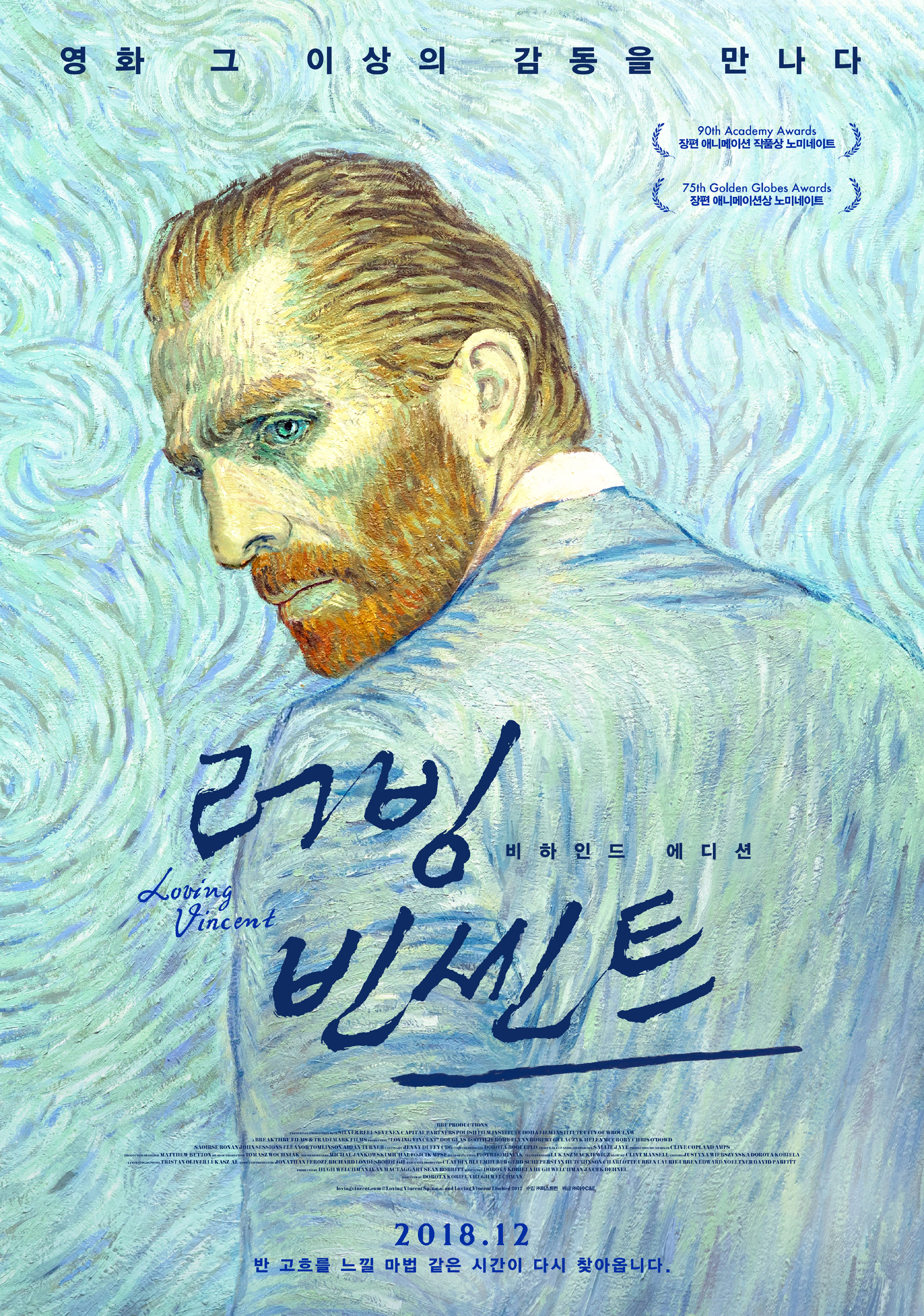

| [랜선여행] 미술 영화 5편 추천 및 영화 배경 도시 (0) | 2020.09.23 |

| [관광] 제주도 영화 <건축학개론> 촬영지 카페 - 서연의 집 (0) | 2020.08.10 |